Menschensinfonieorchester

Einzigartig in Deutschland

„Lebendig und immer noch da“

Das Menschensinfonieorchester feierte 2021 sein 20. Jubiläum

Als der italienische Berufsmusiker Alessandro Palmitessa und Pfarrer Hans Mörtter das Menschensinfonieorchester (MSO) 2001 gründeten, ahnten sie noch nicht, dass das Projekt einmal seinen 20. Jahrestag erreichen würde. Zunächst ging es darum, Nicht-Sesshafte und Straßenmusikant:innen in ein Orchester einzubinden, doch schnell entwickelte sich das MSO zu einem Projekt der uneingeschränkten Integration. Jetzt spielen neben „normalen“ bürgerlichen Musiker:innen Menschen mit den verschiedensten Herausforderungen, seien sie körperlich oder geistig behindert, drogenabhängig oder durch Flucht und Folter traumatisiert. In der letzten Zeit sind eine ganze Reihe neue Mitglieder dazu gekommen und sie haben so viel neue Titel geschrieben und komponiert, dass es schon für eine vierte CD reichen würde.

Der Orchesterleiter Alessandro Palmitessa studierte Klassik, Jazz und Saxophon am Konservatorium „Nino Rota“ in Süditalien, und vervollständigte seine Ausbildung bei italienischen Jazzgrößen. Wer ihn schon spielen gehört hat, weiß, dass er ein begnadeter Berufsmusiker ist mit einem Hang, Menschen zusammenzubringen. „Gerade Menschen, die viel durchgemacht haben, brauchen eine Struktur, an der sie sich festhalten können“, weiß Palmitessa. Er ist weder Psychologe noch Sozialarbeiter, aber er hat allein durch seinen Glauben an die vereinende Kraft der Musik ein Orchester erschaffen, das bis heute einzigartig in Deutschland ist. Palmitessa betont: „Es ist zwar ein Sozialprojekt, aber mit hohem und kulturellem Anspruch. Wir sind lebendig und immer noch da“.

Die Lieder wurden entweder von den Musiker:innen mitgebracht oder während der Proben entwickelt. „Bei den Arrangements richte ich mich nach den Stärken und Talenten der Einzelnen“, erklärt Palmitessa, „die Stücke brauchen manchmal ein Jahr intensive Proben. Das Stück reift peu à peu und das hat sich als richtig erwiesen, um aus allen das Beste herauszuholen. Ich bin wie ein Schneider, der verschiedene Materialien zusammennäht, um einen schönen Anzug zu machen“. Die Texte sind aus dem Leben gegriffen und die Titel lauten „Autobahn“, „Wunderbar“, „Der letzte Tag im November“, „Die eigene Sicht“ und „Krankenhaus-Blues“. Das MSO vereint auch viele Ethnien und Religionen, zu den Neuzugängen gehört eine Pianistin aus Neuseeland und ein Cellist aus Japan. Die Menschen sind sehr unterschiedlich und schwer unter einen Hut zu bekommen. „Aber ich bekomme immer irgendwie die Kurve“, lacht Palmitessa. „Während der Auftritte ist immer alles harmonisch und da strahlen sie“.

Das MSO hätte es nicht so weit gebracht, wenn Pfarrer Hans Mörtter sich nicht unermüdlich dafür eingesetzt hätte. Er erklärt: „Das MSO gehört zu meinem Herzblut in seiner professionellen Einzigartigkeit in Deutschland. Die Musiker:innen bilden einen regelrecht globalen Querschnitt unserer Gesellschaft. Die Lieder und Musik sind aufgrund der kulturellen Vielfalt und der sehr diversen Lebensformen ein Ausdruck unseres vielfältigen Menschseins – und das auf wunderbarem hohem Niveau. Die Botschaft des MSO: Wir sind bunt, wir sind vielfältig in unserer großen Unterschiedlichkeit. Wir machen geile Mucke – Schreibt nie nie einen Menschen ab, weil er anders ist und lebt als andere.

Eine Katastrophe ist die jährliche Finanzierung in Höhe von mindestens 20.000,- Euro: für Materialien, Technik, Instrumente und das nötige Honorar von Alessandro Palmitessa, der irgendwie als Berufsmusiker auch seine Miete und seinen Lebensunterhalt finanzieren muss. Ohne ein Honorar müsste er die Zeit für andere Jobs nutzen, aber ohne ihn würde es das MSO in dieser fantastischen Qualität nicht geben.“

Texte und Interview: Helga Fitzner

Fotos: diverse Fotograf:innen

Der kulturelle Förderverein der Lutherkirche hat für das MSO ein eigenes Konto eingerichtet:

SPENDENKONTO:

Südstadt-Leben e.V.

IBAN DE18 3506 0190 10 134 76 051

Die GEschichte des MSO und seiner Cds

Interview mit Alessandro Palmitessa über die Geschichte und die drei CDs des MSO

„JEDER MENSCH HAT SEINEN KLANG UND SEINE HARMONIE“

Helga Fitzner: Lieber Alessandro, wir kennen uns seit 2004 und da habe ich das erste Mal vom Menschensinfonieorchester gehört, dem ich mich seitdem verbunden fühle und es in Sachen Öffentlichkeitsarbeit unterstütze. Es wurde 2001 von Dir und Pfarrer Hans Mörtter gegründet und war in den Anfängen ein Orchester, das aus Musikern und Musikerinnen aus der Mitte der Gesellschaft und Musizierenden von der Straße zusammengesetzt war. Einige davon waren obdachlos.

Eigentlich kann nach Erfahrungswerten und durchschnittlichen Maßstäben einem solchen Orchester kein Erfolg oder eine lange Lebensdauer beschieden sein. Im Jahr 2021 feierte das MSO sein 20-jähriges Bestehen, was durch den unermüdlichen Einsatz von Pfarrer Hans Mörtter und etlichen Sponsoren und Sponsorinnen möglich war und es blickt auf drei professionelle CD-Produktionen zurück. Das ist eine große Leistung. Wir wollen heute einen Rückblick halten und mit der Geschichte der ersten CD anfangen.

Alessandro Palmitessa: Die erste CD war eine große Herausforderung für mich, weil es sich um eine sehr komplizierte Gruppe handelte. Die sozialen Unterschiede waren sehr groß, und die musikalischen Fähigkeiten unterschieden sich ebenfalls. Die konnten alle gut spielen und durch meine Arrangements musste ich eine Möglichkeit finden, eine gemeinsame Grundlage für einen harmonischen Klang zu finden.

Wie kam es dann zur ersten CD?

Das war wegen einer Förderung vom Sozialministerium NRW möglich mit der Maßgabe, dass das Orchester selbständig werden sollte. Das hat nicht geklappt, weil es ein Sozialprojekt ist und kein kommerzielles. Soziale Kulturprojekte sind einfach von Förderung abhängig. Selbst wenn wir in der Kölner Philharmonie vor vollem Haus spielen würden, reichten die Einnahmen aus dem Ticketverkauf nicht für die entstehenden Kosten aus. Anders gesagt, wir können auch mit regelmäßigen Konzerten nicht kostendeckend arbeiten. Das ist illusorisch. – Aber, wir haben damals die Mittel für die erste CD bekommen und das haben wir sehr professionell gemacht. Wir konnten sie im berühmten Studio Can in Weilerswist produzieren, das nach einer Band benannt ist, die vor allem in den 1970er und 1980er Jahren bekannt war. Der Toningenieur war René Tinner. Ich bin sehr stolz darauf, denn wer hätte gedacht, dass ein Orchester mit Obdachlosen in so einem renommierten Studio aufzeichnen kann. Wir waren eine der letzten Gruppen, die in diesem Studio vor seiner Auflösung aufgezeichnet haben. Uns haben dabei auch großartige Gastmusiker unterstützt: Markus Stockhausen, Helmut Zerlett und jemand, der uns immer begleitet, Klaus der Geiger.

Die Texte der ersten CD sind alle von „Frosch“?

Nicht alle, aber die meisten. Frosch war damals unser Lead-Sänger. Ich muss aber sehen, dass kein Einzelner zu sehr in den Vordergrund gerückt wird, denn es ist ein gemeinschaftliches Projekt, in dem jede und jeder zählt. Die Musik habe ich für Froschs Texte entwickelt. Die Produktion der CD war nicht so ganz einfach, aber ich bin mit dem Resultat zufrieden. Es geht nicht nur um perfekte Technik, die Musik soll auch die Seele erreichen.

„Gedanken malen Bilder“ ist nach den vielen Jahren immer noch im Repertoire, auch nachdem Frosch gestorben ist.

„Gedanken malen Bilder“ von dieser CD ist immer noch im Repertoire, auch „Lass uns tanzen“. Uns war bewusst, dass einige von ihnen nicht so lange leben würden, aber die Musik lässt sie immer weiter leben. Das trifft leider auch auf unseren Gitarristen Erwin zu, der damals schon dabei war, und 2022 im Alter von 56 Jahren starb. Durch die Musik bleibt er bei uns. Die neuen Musiker können so diese Energie aus der Anfangszeit miterleben, das erschafft einen Bogen.

Wir haben einige auf dem Weg verloren, den „Frosch“, den Ghomeh, den Maruss und jetzt den Erwin.

Aber es kommen auch wieder neue dazu. Gerade ist ein neuer Perkussionist zu uns gestoßen, ein Profi-Schlagzeuger aus Neuss.

Die zweite CD heißt „Balla con me“ – „Tanz mit mir“.

„Balla con me“ haben wir im Weltstadthaus von Peek & Cloppenburg in der Kölner Innenstadt aufgeführt. Da war Stefan Brings als Gast mit dabei, Cosimo Erario und wieder Klaus der Geiger, der von den Medien als das soziale Gewissen Kölns bezeichnet wird. „Balla con me“ hat andere Akzente als die erste gesetzt. Für mich war die CD wichtig, weil dies immer ein professioneller Akt für ein Orchester ist. Zum anderen hat man bei einer CD-Aufnahme den Anspruch, besonders gut zu spielen. Deswegen habe ich auch immer dafür gesorgt, dass wir die in sehr guten Studios aufgenommen haben. Das ist auch ein Respekt für Menschen, die keine Chance gehabt haben, und ich wollte, dass sie die gleiche Behandlung bekommen wie Profi-Musiker. Die zweite CD ist wichtig, weil sie gut aufgemacht ist mit einem Begleitheft, das die Liedtexte und Fotografien des Orchesters enthält.

Die dritte CD „Elf Jahre Sinfonie“ wurde im VHS-Forum des Rautenstrauch-Joest-Museums vorgestellt. Da hatten wir Glück, dass uns die Deubner-Stiftung das finanziell ermöglicht hat. Die Deubner-Stiftung hat uns im Laufe der Jahre immer wieder unterstützt und dadurch den Erfolg und den Erhalt des Orchesters mit gesichert.

Auf jeder CD waren auch neue Musiker und Musikerinnen vertreten. Da waren Menschen wie Erwin, der von Anfang an dabei war, aber mit den neuen kamen auch neue Einflüsse dazu. So hat die Musik sich in ihrem Charakter entwickelt und gewandelt. Die Arbeit des Orchesters wird von mir nicht im voraus konzipiert. Wir fangen an, mit den Menschen, die teilnehmen, und diesen versuche ich im Arrangement gerecht zu werden, aber mit dem Input der Orchestermitglieder.

Bei Sozialprojekten ist es vielfach genau anders herum. Da hat sich jemand etwas überlegt und das Projekt und die Teilnehmenden haben sich danach zu richten. Beim MSO wird dagegen nach den Begabungen und der Wesensart der Mitglieder geschaut und was daraus entstehen kann. Das MSO geht mittlerweile weit darüber hinaus, neben den bürgerlichen Mitgliedern „nur“ aus Obdachlosen zu bestehen. Frosch war drogenabhängig, es gab/gibt Alkoholiker, trockene Alkoholiker, geistig Behinderte, körperlich Behinderte, Flüchtlinge, Folteropfer, also viele Menschen mit herausfordernden Biografien. All diesen wird durch die Musik ermöglicht, sich auch jenseits von Worten auszudrücken, durch das Orchester eine Wertigkeit zu erfahren und im besten Fall zum Glänzen gebracht zu werden.

Der Unterschied zum MSO ist der, dass ich keinen Unterricht gebe. Ich schaue, welchen Klang der Mensch hat und dieser Klang ist ein wichtiger Teil unserer Kompositionen. Es ist dieser persönliche Klang, der die Musik wirken lässt. Jeder Klang hat eine unterschiedliche Farbe. Das ist es, woran ich arbeite. Wer die Form eines Orchesters akzeptiert und dessen Art der Zusammenarbeit, kann Teil daran haben. Ich versuche, diese Farben des Regenbogens einzufangen.

Jeder Mensch hat also seinen eigenen Klang. Nun sind in einem Orchester viele Persönlichkeiten mit vielen Klängen. Wie bringt man das unter einen Hut? Ist es schwierig, die in Harmonie zusammenzubringen?

Die sind schon in Harmonie. Ich gebe nur den äußeren Rahmen. Jeder Mensch, der kommt, hat schon seinen Klang und seine Harmonie. Meine Aufgabe liegt darin, dafür zu sorgen, dass das im richtigen Moment herauskommt. Dadurch bekommt der Mensch eine Anerkennung, die er oft nicht bekommt, weil die Gesellschaft nicht versteht, dass alle Klänge und alle Farben eine Rolle spielen.

Das MSO insgesamt bekommt aber eine große Zustimmung, auch wenn viele sich wundern, dass es schon so lange Bestand hat.

Wir haben vor einer Weile in einer Seniorenresidenz in der Südstadt gespielt. Das war ein riesiger Erfolg. Es war sehr heiß an dem Tag, ich war durch einen Unfall noch behindert, und ziemlich skeptisch, weil wir dadurch nicht zu hundert Prozent fit waren. Ich war aber sehr glücklich, weil das Publikum die Liebe gespürt hat, die waren so begeistert und haben lange applaudiert. Wir haben auch viele Komplimente bekommen, und eine solche Reaktion erlebten wir nicht das erste Mal. Ich habe sogar schriftlich eine gute Resonanz bekommen.

Die Senioren und Seniorinnen in den Pflegeeinrichtungen haben seit März 2020 viel durchmachen müssen. Sind sie deshalb und aufgrund ihrer möglichen Kriegs- und Nachkriegserfahrungen offener für die Herausforderungen anderer? Sie haben erlebt, dass man Elend durchstehen muss und kann.

Ja, Musik ist auch eine Möglichkeit, die Menschen auf eine andere Ebene zu heben. Musik kann einen von den eigenen Schwierigkeiten ablenken. Ich möchte es jetzt nicht Therapie nennen, aber früher galt es als selbstverständlich, dass Musik eine heilende Wirkung haben kann. Die Musikpädagogik erforscht das, aber letztlich ist das Musizieren an sich das Eigentliche. Jede/r von uns hat seine Schwierigkeiten, ich kann reich sein, aber einsam leben, ich kann arm sein und nichts zu Essen finden, aber in dem Moment, in dem wir proben oder ein Konzert geben, eint und heilt das die Menschen.

Die Musik des MSO ist so authentisch, weil sie eben nicht vorgegeben Maßgaben entsteht, sondern aus sich und den Menschen heraus.

Das hat sich herumgesprochen und es kommen immer wieder neue Leute zur Probe oder hören einfach zu. Ich sehe das als einen Fixpunkt, der jetzt seit 20 Jahren existiert. Nach dem Lockdown sind wir wieder dabei, eine größere Gruppe aufzubauen. Viele Leute haben Angst vor Menschenansammlungen. Die Menschen sind durch die Krankheiten und auch den Krieg in der Ukraine sehr verunsichert. Sie kommunizieren vielfach über die sozialen Medien, aber nicht mehr persönlich von Angesicht zu Angesicht. Das ist ein sehr großer Unterschied.

Kommen wir noch mal auf die CDs zu sprechen.

Ja. Die zweite und die dritte CD haben wir im Topaz Studio mit dem renommierten Toningenieur Reinhard Kobialka in Köln aufgenommen. Für die dritte CD hatte ich italienische Musiker eingeladen, Cosimo Erario und Peppe Voltarelli. Da kam dann eine Mischung aus italienischer und deutscher Sprache heraus, die es nach meinen Kenntnisstand sonst nicht gibt: das ist unsere Version von „Bella ciao“. Das Arrangement hat neue Akkorde, neue Harmonien und soll all jene ansprechen, die für ein friedvolles Miteinander einstehen. Da geht es nicht um Deutsche und Italiener, sondern um alle Menschen, die selbstbestimmt leben wollen.

„Bella ciao“ gilt ja auch als Widerstandshymne.

Ja, aber ich sehe nicht so sehr politisch, sondern eher als ein Lied, das die Menschen verbindet. Wenn wir das spielen, erkläre ich dem Publikum immer, dass dieses Lied für alle ist, die in Freiheit und Demokratie leben möchten.

Ein weiterer Höhepunkt neben den CDs war das Konzert zum 20-jährigen Bestehen des Orchesters im Jahre 2021.

Wir hatten Gäste dabei, wie Richard Bargel, Klaus der Geiger, mein Vater war dabei, und da lebte auch unser Gitarrist Erwin Grote noch und war in ganz guter Verfassung. Das Publikum hat uns zum Schluss eine standing ovation gegeben.

Wie geht man als Orchesterleiter und wie geht das Orchester mit solchen Verlusten um?

Für mich ist der Tod von Erwin nicht nur ein musikalischer Verlust, Erwin war für mich ein wichtiger Mensch. Wie waren uns in mancher Hinsicht ähnlich, wir lachten gern und hatten einen ähnlichen Sinn für Humor. Der Erwin hatte ein Problem mit seinem Alkoholismus und ich war von Anfang ehrlich und hatte auch ernste Gespräche mit ihm. Damals auch mit Frosch, der drogenabhängig war und früh daran verstorben ist. Da wurde mir auch schon mal der Mittelfinger gezeigt, denn ich hatte ein Alkohol- und Drogenverbot für die Zeit der Proben und Aufführungen ausgesprochen. Wir hatten auch Mitglieder im Orchester, die trocken bzw. clean waren, da ging das nicht. Erwin und Frosch haben sich geweigert und sind in den Wald gegangen. Dann sind sie aber doch gekommen und haben wieder mitgemacht.

Noch einmal zu Erwin: Wir haben uns oft unterhalten über alles mögliche im Leben. Ich riet ihm, öfter Musik zu machen, um vom Alkohol wegzukommen. Diese Aufgabe habe ich nicht bewältigt. Ich bin stolz, dass er 20 Jahre lang mit uns musiziert hat, 20 Jahre lang ein musikalisches Haus hatte, einen Ort, an den er kommen konnte und Menschen treffen, die ihn kannten und akzeptierten. Durch das Orchester ist er auch eine anerkannte Person geworden. Dort konnte er eine Würdigung erleben, während andere Menschen, die obdachlos und alkoholkrank sind, eher in der Dunkelheit leben. Dem Orchester wird Erwin immer in Erinnerung bleiben. Ich bin sehr traurig, aber auch froh, dass wir Erwin eine Anerkennung als Mensch geben konnten. Das gilt für alle Mitglieder und das ist es, was die Kunst, was die Musik vermag. Erwin mag uns physisch verlassen haben, aber seine Seele bleibt im Orchester. Solange es das Orchester gibt, werden auch die in Erinnerung bleiben, die uns verlassen haben. Das ist besonders wichtig für die, die am Rande der Gesellschaft gelebt haben.

Es ist wichtig in so einem Orchester, die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, weil die Gesellschaft das oft nicht tut.

Ja. Zum Schluss kann ich noch verkünden, dass das MSO nicht nur ein Kölner Projekt ist, sondern ein Regionalprojekt, weil wir inzwischen Mitglieder aus dem Umland haben, die bis zu 80 Kilometer Wegstrecke auf sich nehmen, um zu Probe zu kommen.

Wunderbar. Ohne die Sponsoren und ohne Hans Mörtter wäre das nicht möglich gewesen. Wie war das in den Anfängen?

Ich habe Hans Mörtter kurz nach meiner Ankunft in Deutschland über einen Musiker kennen gelernt. Der Hans hat meine Fähigkeit sofort erkannt und mich in sozialen Zentren spielen lassen, z. B. im Johanneshaus und im Vringstreff. Dann habe ich auch einmal in einem seiner Gottesdienste musiziert. Ich habe kein Wort von seiner Predigt verstanden, weil ich noch kein deutsch sprach. Aber es hat trotzdem gefunkt, er sprach, ich habe improvisiert und wir haben sehr gut harmoniert. Ich spielte auf Hochzeiten, auf Trauerfeiern, dann hat sich die Zusammenarbeit in der Lutherkirche so entwickelt, dass die Lutherkirche ein Standort für mich wurde.

Nach ein paar Jahren kam ich auf die Idee, ein Orchester zu gründen. Als ich das dem Hans erzählte, war er sofort begeistert, und ich war sehr erfreut darüber. Da haben wir das Projekt im Vringstreff vorgestellt, aber die anderen Pfarrer hatten leider zu viel Angst, mit Obdachlosen zusammenzuarbeiten. Und das ist auch problematisch, wenn z. B. einer stirbt oder wenn ein Unfall passiert. Aber Hans hatte diesen Mut und sagte: „Weißt Du was Alessandro, dann kommst du zu mir in die Lutherkirche und dann schauen wir mal, wie wir das Projekt auf die Beine gestellt bekommen“. So hat es angefangen.

Das hat den Musikern und Musikerinnen auch eine gewisse Stabilität gegeben, denn Hans ist ab und zu vorbeigekommen. Er hat uns zugeschaut und ein paar Worte an uns gerichtet. Er hat seine Rolle als Pfarrer dazu genutzt, uns allen eine Art zu Hause zu geben und das war ein ganz wichtiges Gefühl. Es ist auch immer wieder zu Notfällen gekommen, aber da blieb er unbeirrt an unserer Seite. Die Existenz des Orchesters stand aus finanziellen Gründen immer wieder auf Kippe, doch wir haben es im Jahr 2021 tatsächlich geschafft, unser 20jähriges Bestehen feiern zu können. Das war nur möglich durch den Mut von Hans und meine ungebrochene Leidenschaft, weiterzukämpfen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, dann haben wir uns in die Augen geschaut und es war klar, dass wir weiter machen.

Vielen Dank für dieses Gespräch, dem MSO und seinen Mitgliedern sowie allen, die es unterstützen, alles Gute.

in memoriam: Die Verstorbenen des MSO

(1963 bis 2022)

Gitarrist, von Anfang an dabei

Foto: Alessandro Palmitessa

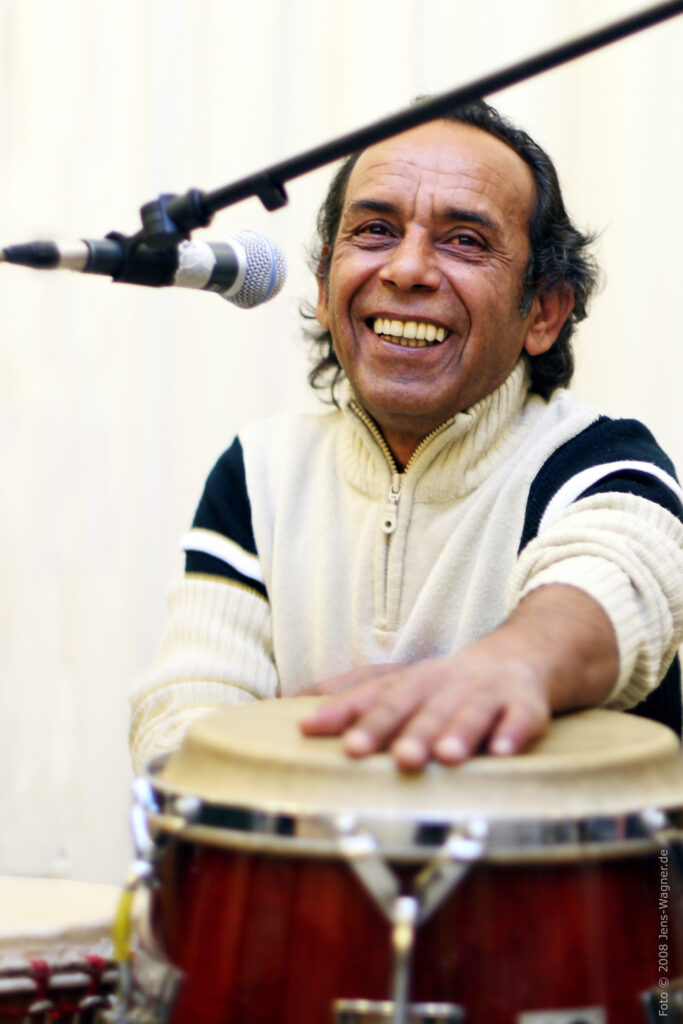

(1957 bis 2018)

Percussionist und Sänger

Foto: Jens Wagner-Brause

(1963 - 2013)

Gitarrist

Foto: Hans-Günther Meisenberg

(1968 bis 2009)

Leadsänger, Texter, Komponist

Foto: Bernd Arnold

malte das Orchester

weitere Informationen fehlen

Foto: Bernd Arnold

Dank an H.-G. Meisenberg, Jens Wagner-Brause und Bernd Arnold für die Fotos

keine weitere Informationen mehr auffindbar

Foto: Alexey Markov